Michael Nathanson (1938-2022) Überleben in Shanghai

Michael Nathanson stammt nicht aus der Ortenau, lebt aber seit mehr als drei Jahrzehnten in Schmieheim auf einem Bauernhof, den er mit seiner Frau Traute über 20 Jahre lang bewirtschaftete. Sein Hof lag in unmittelbarer Nähe zum jüdischen Verbandsfriedhof Schmieheim, an dessen Tor ein Hinweisschild hängt, dass man bei Nathansons den Friedhofsschlüssel holen kann.

In die Wiege gelegt wurde Michael Nathanson keines von beidem: weder die südbadische Wahlheimat noch seine Tätigkeit als Bio-Landwirt. Geboren wurde er am 27. August 1938 in Berlin-Wedding als Sohn des jüdischen Kaufmanns Ernst Ludwig Nathanson (1906–1950) und der katholischen Mutter Ruth Else, geb. Riedel (1908–2008). Die ersten Lebensmonate verbrachte Michael Nathanson mit seinen Eltern und dem 1935 geborenen Bruder Peter im Haus seines im gleichen Jahr verstorbenen Großvaters Dr. Max Nathanson (geb. 1865), der 40 Jahre lang als Arzt in Berlin tätig war. Dessen Frau Adelheid, Michael Nathansons Großmutter, wurde im Sommer 1943 mit einem Transport Berliner Juden nach Riga deportiert und dort am 30. November 1943 von einer SS-Einsatzgruppe ermordet.

Neun Monate alt war Michael Nathanson, als seine Familie im Juni 1939 in Bremerhaven den Passagierdampfer „Gneisenau“, der regelmäßig die Ostasienroute befuhr, bestieg. Ziel der Reise war Shanghai. Da auf dem Passagierdampfer nur noch Karten Erster Klasse zu haben waren und die deutschen Behörden der Familie Nathanson fast ihre sämtlichen Mittel als „Reichsfluchtsteuer“ abgenommen hatten, musste sie weitgehend mittellos Deutschland verlassen.

Die Stadt Shanghai war nach 1938 der einzige Zufluchtsort für die vom NS-Regime verfolgten deutschen und österreichischen Juden, in dem ihnen keine Visa, andere Nachweise oder Bürgschaften abverlangt wurden. Schätzungsweise 18 000 Juden sind nach Shanghai geflohen. Buchstäblich in letzter Minute gelang es auch der Familie Nathanson, dorthin zu entkommen, denn mit Ausbruch des Zweiten Weltkrieges war eine Ausreise deutscher Juden unmöglich. Shanghai war ein Ort unterschiedlichster Kulturen, mit tropischen, schwül-heißen Sommern und immer wieder auftretenden Seuchen. Die USA, England und Frankreich unterhielten großflächige Handelsniederlassungen in der Stadt, die weitgehend unter Selbstverwaltung standen. Für die jüdischen Flüchtlinge begann ein täglicher Überlebens kampf; die kleine jüdische Gemeinde Shanghais war mit der großen Zahl von Hilfesuchenden überfordert.

Ernst Ludwig Nathanson hatte ca. 16 000 Bücher mit auf die Reise genommen und hoffte auf Einkünfte aus dem Verkauf und Verleih von Büchern; doch bald erkrankte er an TBC und verbrachte lange Zeit in einem aus Wellblechbaracken bestehenden Krankenhaus. Ruth Nathanson, die als „Arierin“ ihren jüdischen Ehemann in die Emigration begleitete, musste nun durch Gelegenheitsarbeit und Mithilfe im Haushalt wohlhabender Europäer mühsam den Lebensunterhalt verdienen; trotzdem war der Hunger ein ständiger Begleiter der Familie. Auch gelangten seit Kriegsbeginn im September 1939 keine Briefe oder Nachrichten mehr aus Deutschland nach Shanghai. Als 1941 die Japaner Shanghai besetzten, verschärfte sich die Lage für die Menschen in der Stadt, vor allem was die Versorgung mit Lebensmitteln betraf. Sauberes Trinkwasser war ein seltener Luxus. Das feucht-heiße Klima in der Stadt machte Michael Nathanson sehr zu schaffen und er infizierte sich mit mehreren Tropenkrankheiten; eine Diphtherie-Erkrankung zwang ihn, fast sein gesamtes fünftes Lebensjahr im Krankenhaus zu verbringen. Erst mit acht Jahren konnte er eine Schule – die Shanghai Jewish School – besuchen.

Im Juli 1945 bombardierte die amerikanische Luftwaffe Shanghai, was unter der einheimischen Bevölkerung, aber auch unter den Flüchtlingen zu erheblichen Opfern führte. Bis zu ihrer Besetzung durch die US-Armee erreichten keine Hilfsgüter mehr die Stadt, was den Hunger unter den Flüchtlingen noch vergrößerte. Groß war die Freude der Familie Nathanson an Weihnachten 1945, als sie ein 20 kg schweres Army-Paket erhielt; in den folgenden zwei Jahre bis zur Rückreise nach Deutschland waren solche Lebensmittelpakete ihre Hauptnahrungsquelle. Während viele Juden nun aus Shanghai auswanderten, verzögerte sich die Ausreise der Familie Nathanson. Mutter Ruth und ihre beiden Söhne hätten in die USA einreisen dürfen; Vater Ernst wurde dies jedoch aufgrund seiner Lungenkrankheit verwehrt. So vergingen über zwei Jahre, bis die Familie endlich mit einem amerikanischen Truppentransporter nach Italien reisen konnte, um von dort mit einem Sonderzug nach Berlin zu fahren.

Schwierig waren die Anfänge im ausgebombten Berlin, man kam bei Verwandten unter und Michael konnte endlich auf eine deutsche Schule gehen. 1950 starb Vater Ernst Ludwig Nathanson, der von seiner Lungenkrankheit nicht mehr genas; er wurde auf dem jüdischen Friedhof Berlin-Weißensee beigesetzt. 1956 schloss Michael Nathanson die Schule ab und begann ein Ingenieur-Studium. Bis 1972 lebte er in Berlin und wechselte dann zu Siemens in Stuttgart. Während einer Kur in Badenweiler lernte er seine Frau Traute, eine Agraringenieurin, kennen. Beide heirateten – drei Söhne vergrößerten die Familie – und kauften 1981 am Ortsrand von Schmieheim einen Bauernhof, den sie zwanzig Jahre lang als Bio-Betrieb führten. Seine Mutter Ruth Nathanson verbrachte die letzten Lebensjahre in Schmieheim und starb 2008 im Alter von 100 Jahren. Ihre Erinnerungen an die Zeit in Shanghai erschienen 2016 unter dem Titel „Zwischenstation: Überleben in Shanghai 1939–1947“.

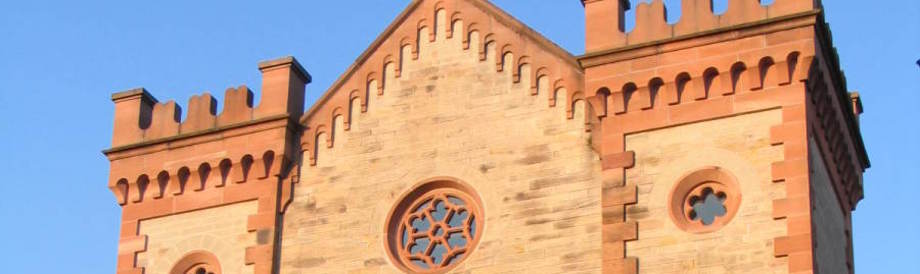

Die schwierigen Jahre seiner Kindheit in Shanghai haben bis heute bei Michael Nathanson Spuren hinterlassen; es ist ihm ein persönliches Anliegen, die Erinnerung an diese schreckliche Phase der deutschen Geschichte wachzuhalten. Er ist Gründungsmitglied des 1996 ins Leben gerufenen Fördervereins Ehemalige Synagoge Kippenheim e. V., der ihm viele Impulse verdankt. Viele Jahre war er dort als Vorstandsmitglied aktiv, pflegte persönliche Kontakte zu Mitgliedern der früheren jüdischen Gemeinde Kippenheims und organisierte Vorträge und Begegnungen mit diesen Zeitzeugen.

Bernd Rottenecker

Literatur

Nathanson, Ruth: Zwischenstation: überleben in Shanghai 1939-1947. Bühl i. Baden 2016